マイク・カメラ

動作確認

あなたらしさ

きっと見つかる

オンラインカウンセリング

ABOUT

ココロの窓口とは

1分単位で簡単に

プロのカウンセリングを

毎日のモヤモヤを明日に持ち越さないために、

メンタルヘルスケアを、お肌のお手入れのように

生活に取り入れてみませんか?

ココロの窓口は、1分単位で無駄なく

PCからでもスマホからでも簡単に

プロのカウンセリングが

受けられるサービスです

USER VOICE

ユーザーの声

ストレスの感じる日々の中で、オンラインカウンセリングを

生活の中に取り入れていらっしゃる利用者様のユーザー体験をインタビュー

とても明るいお人柄で、話していて心が軽くなりました

30代・女性

とても明るいお人柄で、話していて心が軽くなりました。今の私は色々と重く考えすぎていて、未来からやってくる漠然とした不安に苦しめられていましたが、先生とお話しして、これから楽しんで生きていきたいと思いました。終始笑顔でお話しできてよかったです。

相談したカウンセラー

精神保健福祉士

話し過ぎて、かなり長話になってしまいました

20代・男性

何でも話は聞いてくれるので良かったです。話し過ぎて、かなり長話になってしまいました。

ありがとうございました。

相談したカウンセラー

公認心理師

本を読むよりも人と話す方が私にとって今は大切

30代・女性

いつもありがとうございます

本を読むよりも人と話す方が私にとって今は大切だと気づきました。自分を傷つけないように仕事やお金管理をしていきます。

相談したカウンセラー

臨床心理士

自分の安心した笑顔を久しぶりに感じれました

30代・女性

頭が悩みでいっぱいになって痛くなっていたのが、話を聞いてもらってやわらくなりました。

心も体も柔らかい気持ちで自分の安心した笑顔を久しぶりに感じれました。

話を聞いてもらう事がこんなに自分を楽に安心させて優しい気持ちを思い出させてくれるんだと、今落ち着いた気持ちを取り戻しています。またお願いします。

相談したカウンセラー

公認心理師

ココロの窓口で実際にあった

相談内容

- 他人に対する心配・悩み

PLAN

料金プラン

1分単位でセッションが受けられる

業界最安値料金システム

他社

オンラインカウンセリングA社

- セッション45分固定

-

担当で違う料金

5,500円(税込)~

~7,480円(税込)

ココロの窓口

ココロの窓口なら

- 1分単位で相談時間を決められる

-

45分利用なら

4,500円(税込)

1分=100円相当

30分なら3,000円(税込)

更にポイント10%翌日還元!

COUNSELOR

ココロの窓口のカウンセラー

厳選されたプロフェッショナルカウンセラー

公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士の3資格

FLOW

5分でカンタン!ご利用の流れ

-

STEP1

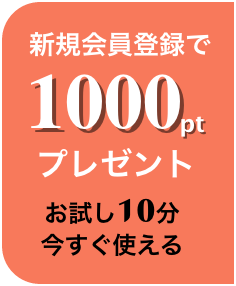

会員登録

LINEアカウントまたメールで

必要な情報を入力し会員登録する

-

STEP2

マッチング診断

問診票を元に自動で

カウンセラーをマッチングする

-

STEP3

カウンセリング開始

選択したカウンセラーとスマホでもPCでも

カウンセリングを始めることができます

FAQ

よくあるご質問

Q.小さな悩みなのですが相談しても良いですか?

- A.もちろんです。

カウンセラーは相談のプロなので、小さな悩み事でもお気軽にご相談下さい。

Q.カウンセリングって効くのでしょうか?

- A.カウンセリングとは「相談のプロに悩みを話す」ことです。

「話す」ことで、自分ひとりでは支えきれない苦しみから開放されたりします。

また、事実は変えられなくても、問題の捉え方が変わり、生きやすくなったりします。

Q.相談は何回くらいかかるのでしょうか?

- A.ご自身がどれだけ話をしたいかによって様々です。

ココロの窓口は1分単位でご利用いただけますので、「今日は10分だけ相談しよう」というような利用ができます。

Q.カウンセラーはどのように選べばよいですか?

- A.まずはカウンセラーの得意分野を基準にお選び下さい。

カウンセラーとの相性もありますので、いろいろなカウンセラーを試してみるのもお勧めです。

Q.ポイント購入でお支払いでは何が使えますか?

- A.クレジットカードと銀行振込がご利用いただけます。

Q.会員登録は無料ですか?

- A.会員登録は無料です。

キャンペーン期間なら無料のお試しポイントが付与されます。